Japanisches UX-Design fällt eher durch Informationsfülle als durch Minimalismus auf: Wer zum ersten Mal auf eine japanische Website klickt, reibt sich oft verwundert die Augen: grelle Banner, winzige Schrift, Links soweit das Scrollrad reicht. Für westliche Designer*innen wirkt das wie das Gegenteil einer „sauberen“ User Experience. Doch hinter der Pixelflut steckt kein Zufall, sondern ein klares Ziel: Sicherheit vermitteln.

Anshin: Vertrauen im japanischen UX-Design

Das Prinzip Anshin (安心) beschreibt Vertrauen durch Vollständigkeit: Nutzer*innen sollen das Gefühl haben, dass jede Information präsent, transparent und verlässlich ist. Deshalb heißt die Devise im Webdesign: Lieber zu viel Information als zu wenig.

Westliche Faustregel

Weißraum schafft Ruhe

Auswahl einschränken

- „Less is more“

Japanische Sicht

Leerstellen wecken Misstrauen

Optionen offenlegen

- „More is safe“

Praktisch bedeutet das:

Technische Daten, Garantiebedingungen und Versandinfos stehen gleich neben dem Preis

AGB und Kundenbewertungen sind nicht im Footer versteckt, sondern springen ins Auge

Pop‑ups erinnern an Rabattfristen – sicher ist sicher

Reduktion gilt hier als Risiko: Wer etwas weglässt, könnte etwas verschweigen.

Holistisches Denken statt Minimalismus

Ostasiatische Nutzer*innen erfassen Inhalte häufig holistisch. Sie betrachten die Seite als Gesamtbild, statt sie in einzelne Elemente zu zerlegen. Was einer westlichen Person als Reizüberflutung erscheint, empfinden sie als willkommene Komplettinformation. Das spart Klicks und verhindert Unklarheiten.

Reizdichte hat Tradition

Diese Ästhetik ist kein Digitalphänomen. Man findet sie überall:

Werbung: TV-Spots, Plakate, City‑Light‑Poster – alle setzen auf kräftige Farben, viel Text und schnelle Schnitte.

Verpackungen: Vom Snack bis zur Shampooflasche prangen Inhaltsstoffe, Comics und QR‑Codes Seite an Seite.

Kunstgeschichte: Schon Ukiyo‑e‑Drucke oder moderne Manga verzichten auf einen klaren Mittelpunkt und erzählen lieber detailreiche Geschichten.

Kurz: Die Informationsfülle im Web knüpft an eine jahrhundertealte Bildsprache an.

Desktop, Mobile – Dichte überall

Japanische Apps und Websites verteilen ihre Inhalte clever:

Desktop: Mehrspaltige Layouts, Badges und Tab‑Blöcke rücken viele Details in den Above‑the‑Fold‑Bereich.

Mobile: Endloses Scrollen ersetzt das Klickkarussell. Wer mehr wissen will, wischt einfach weiter nach unten.

Responsive Breakpoints: Oft enger gewählt, um auch auf großen Handys mehrere Spalten anzuzeigen.

Fülle als Struktur

Für westliche UX‑Teams scheint das Regelbruch zu sein: diverse Schriftgrößen, mehrere Call‑to‑Action‑Buttons, blinkende GIFs. In Japan entsteht daraus jedoch eine Hierarchie der Gewissheit. Jede Wiederholung festigt das Vertrauen: „Hier fehlt nichts, hier wirst du nicht überrascht.“

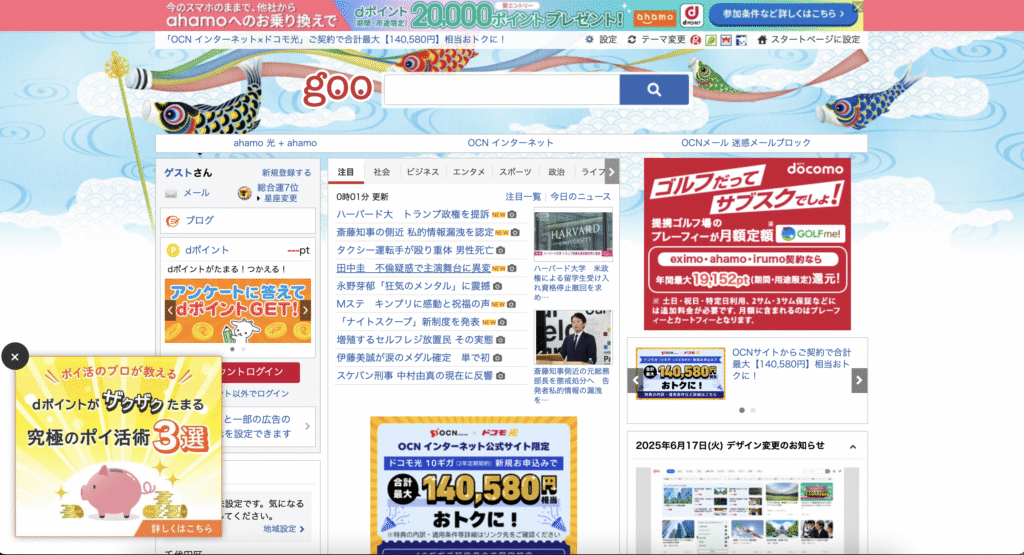

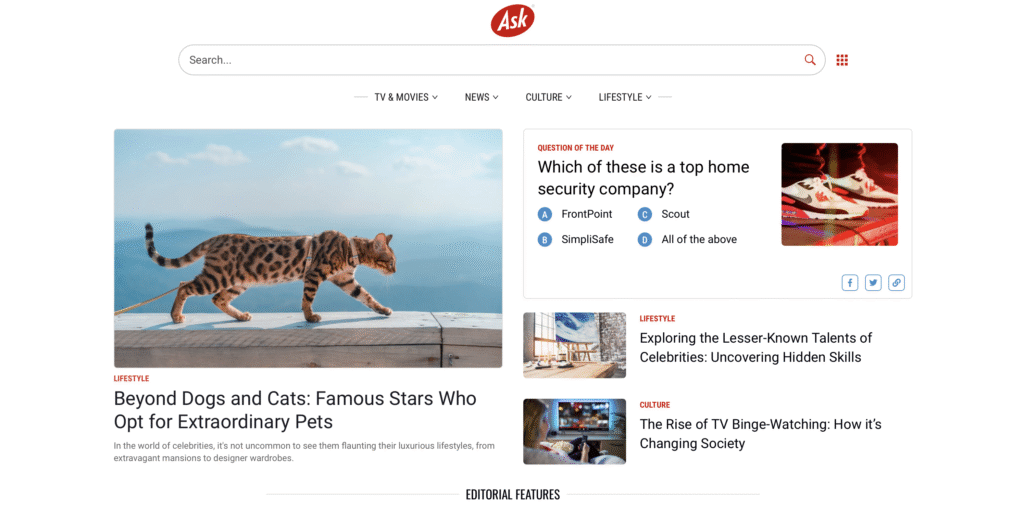

Ein Vergleich zweier Suchmaschinen-Oberflächen macht diesen kulturellen Unterschied greifbar: Während westliche Seiten – wie die von Ask.com – mit klaren Flächen, wenigen Farben und fokussierter Informationsdichte arbeiten, wirkt die japanische Seite Goo auf den ersten Blick visuell überladen mit zahlreichen Textblöcken, kleinen Bildern, Animationen und Werbeflächen. Doch was für westliche Augen chaotisch wirken mag, folgt in Japan einer Logik: Die Fülle dient nicht der Ablenkung, sondern der Absicherung. Jede Information ist sichtbar, nichts bleibt unausgesprochen.

So zeigt sich: Auch westliche Seiten kennen eine gewisse Informationsfülle doch sie ist kuratiert, minimalisiert und visuell hierarchisiert. Die japanische Fülle hingegen vertraut auf Wiederholung und Präsenz. Statt durch Leere Klarheit zu schaffen, erzeugt sie durch Masse Sicherheit.

Software als Nebensache - warum Innovation oft bei der Hardware beginnt

In Japan gilt oft: Hardware first, Software second. Während etwa Robotertechnik, Sensorik oder Fertigungsmaschinen kontinuierlich weiterentwickelt werden, bleibt die zugehörige Software bewusst stabil. Neue Designer-Tools, moderne UI-Frameworks oder Frontend-Trends setzen eine Phase der Unsicherheit voraus und genau die will man vermeiden. Wenn ein bestehendes Interface funktioniert, zuverlässig Daten verarbeitet und keine Support-Tickets verursacht, gibt es kaum Anlass zur Veränderung.

Ein Grund dafür liegt in der japanischen Entscheidungskultur:

Entscheidungen werden gründlich vorbereitet, oft mit Konsens mehrerer Abteilungen und dafür braucht es Sicherheit. Visuelles Redesign bedeutet Planungsaufwand, neue Usability-Tests und mögliche Inkompatibilitäten. Besser also: bestehende Interfaces beibehalten, solange sie ihren Zweck erfüllen.

In einer Umgebung, in der „Mehr Information = Mehr Vertrauen“ gilt, sind funktionierende Seiten nicht alt, sondern bewährt und jede Veränderung muss erst beweisen, dass sie nicht mehr Unsicherheit schafft als sie beseitigt.

Fazit

Japanische Websites machen deutlich: Design folgt kulturellen Werten. In einem Umfeld, das auf Sicherheit, Stabilität und Konsens setzt, schafft Informationsfülle Vertrauen. Der bewusste Verzicht auf „westlich-moderne“ Optik ist kein Rückschritt, sondern Ausdruck eines „funktioniert, also bleibt“-Prinzips. Wo Anshin dominiert, stiftet Informationsfülle dasselbe Vertrauen, das im Westen oft über Minimalismus erreicht wird. Wer global gestaltet, sollte daher nicht nur übersetzen, sondern kulturell und technisch mitdenken. Denn in Japan gilt oft: Mehr ist sicherer – und manchmal einfach klüger.

Jetzt globales UX-Potenzial ausschöpfen

Dieser Einblick zeigt: Internationale Nutzer erwarten mehr als eine übersetzte Oberfläche. Wer digitale Produkte weltweit ausrollt, muss kulturelle UX-Muster verstehen, testen und gezielt adaptieren. Sprechen Sie mit der Hitabis GmbH, um den kulturellen Fit Ihrer Anwendungen zu prüfen und eine Roadmap für nachhaltige internationale User Experience zu entwickeln.